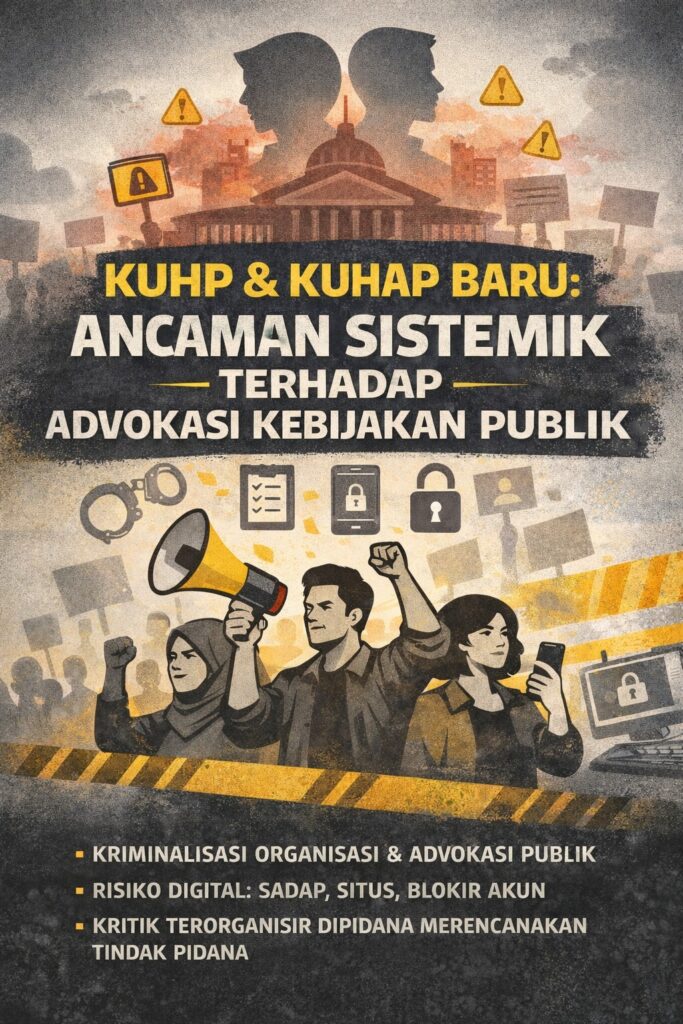

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai fase penting dalam pembangunan hukum pidana nasional. Pemerintah menyebutnya sebagai bentuk kodifikasi dan modernisasi hukum. Namun, dari perspektif hukum tata negara, hukum pidana, dan hak asasi manusia, dua undang-undang ini menghadirkan persoalan serius bagi praktik advokasi kebijakan publik dan kerja-kerja masyarakat sipil.

Masalah utamanya bukan semata pada keberadaan pasal-pasal tertentu, melainkan pada desain normatif dan paradigma hukum pidana yang dianut. KUHP dan KUHAP baru secara bersamaan memperluas cakupan kriminalisasi (overcriminalization), memperlebar diskresi penegak hukum, serta melemahkan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium. Dalam konfigurasi tersebut, advokasi kebijakan publik—yang sejatinya merupakan manifestasi dari hak konstitusional atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpartisipasi dalam pemerintahan—berpotensi dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana.

Dari Perbuatan ke Niat: Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Secara doktrinal, hukum pidana modern menempatkan perbuatan nyata (actus reus) sebagai elemen sentral pemidanaan, yang harus disertai kesalahan (mens rea) dan akibat yang jelas. KUHP baru, however, memperluas wilayah pemidanaan ke tahap yang lebih dini melalui konsep permufakatan jahat, persiapan tindak pidana, serta penyertaan dan pembantuan yang dirumuskan secara relatif elastis.

Dalam konteks advokasi kebijakan publik, perluasan ini menimbulkan problem serius. Advokasi hampir selalu dijalankan melalui kerja kolektif yang terorganisir, mulai dari konsolidasi, penyusunan strategi, pembagian peran, hingga penggalangan dukungan publik. Aktivitas-aktivitas tersebut, yang secara teori demokrasi merupakan bagian dari deliberative participation, berpotensi ditarik ke ranah pidana sebagai “niat bersama” atau “persiapan” apabila dipersepsikan mengganggu kepentingan negara atau kebijakan strategis tertentu.

Lebih jauh, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk yayasan dan perkumpulan, menandai pergeseran penting dalam hukum pidana Indonesia. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pemidanaan seharusnya diterapkan secara ketat dan proporsional. Namun, dalam praktik advokasi, ketentuan ini berisiko digunakan untuk melumpuhkan organisasi masyarakat sipil secara institusional, bukan sekadar menindak pelanggaran individual. Efek lanjutannya adalah chilling effect terhadap kebebasan sipil dan keberlanjutan gerakan advokasi.

KUHAP Baru dan Normalisasi Upaya Paksa

Jika KUHP menyediakan norma pidana yang lentur, maka KUHAP baru menyediakan perangkat prosedural yang kuat. Perluasan kewenangan penyadapan, pemblokiran akun, penyitaan data digital, serta penguatan mekanisme plea bargaining menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi yang sangat dominan.

Dalam teori due process of law, hukum acara pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Namun, dalam desain KUHAP baru, terdapat kecenderungan bergesernya hukum acara menjadi instrumen efektivitas penindakan, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks advokasi, kondisi ini berbahaya karena hampir seluruh aktivitas advokasi modern bergantung pada infrastruktur digital yang mudah disasar melalui upaya paksa.

Mekanisme plea bargaining juga perlu dicermati secara kritis. Dalam relasi kuasa yang asimetris antara negara dan warga, pengakuan bersalah berpotensi menjadi coercive compliance, bukan hasil kehendak bebas. Dari perspektif teori keadilan pidana, praktik semacam ini berisiko menggerus prinsip non self-incrimination dan asas fair trial.

Model Advokasi yang Rentan Kriminalisasi

Berdasarkan pembacaan normatif dan empiris, terdapat beberapa model advokasi kebijakan publik yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam rezim KUHP dan KUHAP baru.

Pertama, advokasi berbasis kampanye publik dan mobilisasi massa, terutama yang menantang kebijakan strategis negara atau kepentingan ekonomi besar. Kedua, advokasi pendampingan komunitas rentan, yang sering direduksi sebagai tindakan menghasut atau memprovokasi. Ketiga, advokasi kebijakan berbasis riset dan kritik hukum, yang dapat dikualifikasikan sebagai pembantuan apabila digunakan oleh warga untuk menentang kebijakan negara. Keempat, advokasi digital, yang meninggalkan jejak data paling mudah dikonstruksikan sebagai alat bukti.

Dalam terminologi hukum pidana kritis, situasi ini mencerminkan gejala criminalization of dissent, di mana hukum pidana digunakan untuk mengelola dan mendisiplinkan kritik sosial.

Rekomendasi Strategis: Dari Advokasi Konfrontatif ke Advokasi Reflektif

Menghadapi kondisi ini, respons masyarakat sipil tidak boleh bersifat reaktif semata. Diperlukan pergeseran menuju advokasi reflektif dan defensif secara hukum, tanpa kehilangan daya kritisnya.

Bagi NGO, penting untuk menyusun audit risiko hukum advokasi, SOP advokasi aman, serta mekanisme respons cepat terhadap indikasi kriminalisasi. Prinsip pemisahan peran (functional separation) antara aktivis, advokat, dan peneliti harus ditegakkan untuk meminimalkan risiko penyertaan pidana.

Bagi advokat dan pegiat kebijakan publik, pendekatan defensive advocacy perlu dikembangkan, yakni advokasi yang sejak awal dirancang dengan kesadaran terhadap risiko hukum pidana. Pendampingan hukum harus berbasis dokumentasi, etika profesi, dan kehati-hatian strategis, sembari tetap menjaga independensi kritik.

Bagi warga negara yang kritis, penguatan literasi hukum konstitusional menjadi kunci. Kritik terhadap kebijakan negara adalah hak, namun harus dijalankan dengan kesadaran risiko, dokumentasi yang baik, dan solidaritas komunitas.

Pada level struktural, masyarakat sipil perlu mendorong pengawasan publik dan pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal bermasalah dalam KUHP dan KUHAP, serta memastikan regulasi turunan tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi.

Penutup: Safe Advocacy sebagai Strategi Ketahanan Demokrasi

Ancaman terhadap advokasi kebijakan publik dalam KUHP dan KUHAP baru tidak hadir secara frontal. Ia bekerja melalui normalisasi kriminalisasi, melalui prosedur yang tampak sah, dan melalui tekanan yang mendorong warga memilih diam.

Dalam konteks ini, safe advocacy bukanlah kompromi terhadap keberanian, melainkan strategi ketahanan demokrasi (democratic resilience). Advokasi yang sadar hukum, terorganisir, dan berbasis solidaritas merupakan prasyarat agar ruang sipil tidak runtuh perlahan di bawah beban hukum pidana yang semakin koersif.

Demokrasi jarang mati secara tiba-tiba. Ia lebih sering dilemahkan perlahan—ketika hukum pidana menjadi alat untuk membungkam, bukan melindungi.

Tubagus Haryo Karbyanto, SH.

Sekjen FAKTA Indonesia